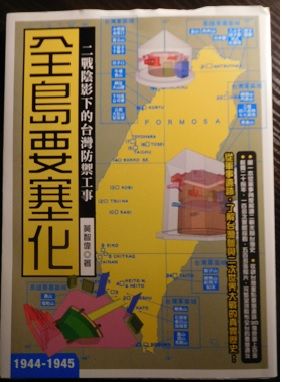

かねて欲しいと思っていた本を友人から貰いました。第2次世界大戦末期に、台湾防衛の日本軍(台湾軍)が築城した要塞を徹底取材し、写真と構造図ともに紹介した「全島要塞化―第2次大戦の暗い影を帯びる台湾の防御構造物」(黄智偉著、如果刊)です。

かねて欲しいと思っていた本を友人から貰いました。第2次世界大戦末期に、台湾防衛の日本軍(台湾軍)が築城した要塞を徹底取材し、写真と構造図ともに紹介した「全島要塞化―第2次大戦の暗い影を帯びる台湾の防御構造物」(黄智偉著、如果刊)です。

昨年10月の出版直後から、気になっていたのですが、明るい内容でもないのでなんとなく買いそびれていました。実際に読んでみると、著者の20年に渡る取材の成果が存分に盛り込まれた奇書であり、良書でした。友人に感謝しています。

筆者は20数年前、花蓮県の空軍飛行場で高射砲部隊の中隊長をしていた時、現地に日本軍が構築した大規模な地下要塞の存在を知って興味を持ち、退役後、全土の要塞や陣地を取材して回ったそうです。

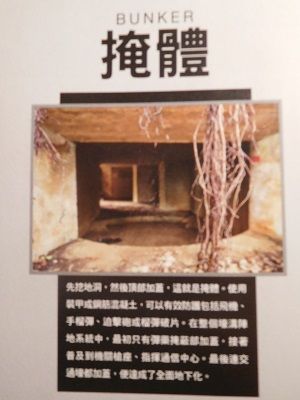

同書によると、台湾軍の要塞のほとんどは、戦局の悪化を受け、大戦末期の1944年3月以降、「全島要塞化」を目標に構築が始まりました。多くは、米軍など敵の上陸に備えて海岸に造られ、地下壕とコンクリートの掩体に覆われた堅固な構造です。

当時の予想と異なり、米軍は台湾に向かわず沖縄に殺到したため、台湾の要塞は無傷で残りました。実際に戦闘が行われていたら、陣地の兵隊が全滅するまで、凄惨な戦いが行われたに違いありません。

戦後は、台湾に逃れた中華民国軍が防衛のため59カ所を活用し、1987年の台湾の戒厳令終了時には36カ所が使われていたそうです。現在もまだ、8カ所が使われているとのことで驚きです。歴史の偶然で、遺物ではなく現役として残ってしまったようなのです。

戦後は、台湾に逃れた中華民国軍が防衛のため59カ所を活用し、1987年の台湾の戒厳令終了時には36カ所が使われていたそうです。現在もまだ、8カ所が使われているとのことで驚きです。歴史の偶然で、遺物ではなく現役として残ってしまったようなのです。

現役以外の要塞や防御施設も、今も台湾各地で当時の姿をとどめているそうです。著者も言うように、第2次大戦中の日本軍の遺構が、当時のままにこれほど大量に残っているのは、台湾だけでしょう。

ただ、さすがに台湾の各地で、防御施設の撤去などが進められているとのこと。著者は、遺構が残るきっかけになった「中華民国国軍」に皮肉を込めて感謝しつつ、歴史的な遺産として保存するべきだ訴えています。